早期致力水源開發

臺灣河川陡急短淺,降雨在時間及空間分佈上極不平均,難以留存雨水,因此每人年平均可分配的水資源僅為世界平均值的12%,列為第18位缺水國家。

過去六十年臺北經濟活動及人口成長迅速,自來水事業機構把有限的資源大部分投入系統擴充上,增加供水能量,以滿足不斷增加的用水需求。近年來,由於水資源有限開發巳趨飽和,節流更顯重要,自來水管網的漏水防治成為必需正視的重要課題。

由於法令的限制,過去北水處汰換管線僅限於更換大口徑的配水管。至於連接到水表的小口徑給水管,雖然同樣埋設於道路下,因為屬於用戶產權,並不在更換之列。長年下來,管網中的小管線老化滲漏嚴重。再加上有限經費投注於開源上,老舊管線汰換比率偏低,供水管網體質逐年劣化,致漏水率偏高。

供水管線與水表

管網漏水若不加以處理,涓滴成河,水庫再大都嫌不足, 2002年的乾旱造成大臺北地區缺水,分區供水的痛苦讓許多臺北人仍記憶猶新,更突顯漏水問題改善的急迫。

2002年臺北乾旱,供水站大排長龍

推動防治漏水

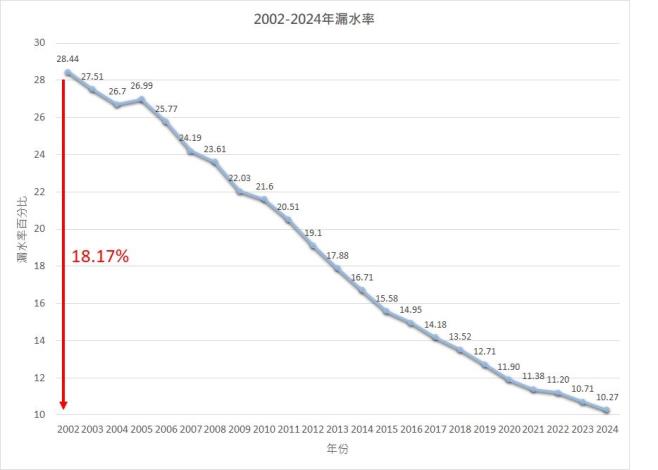

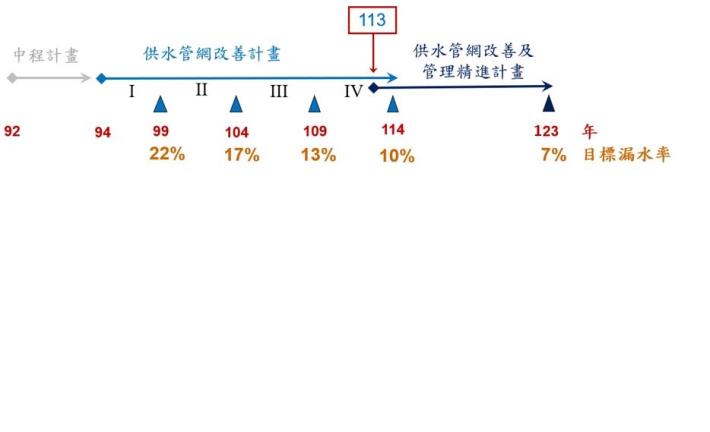

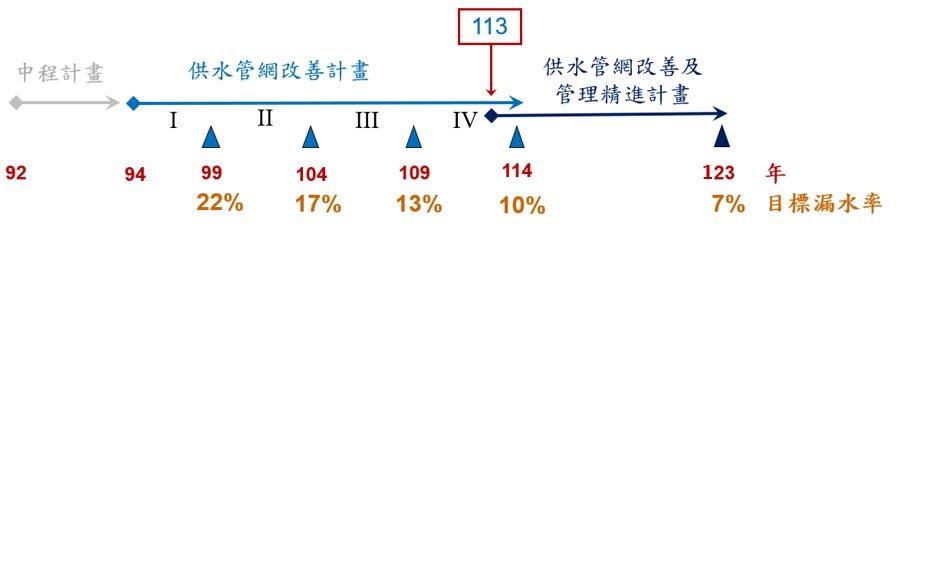

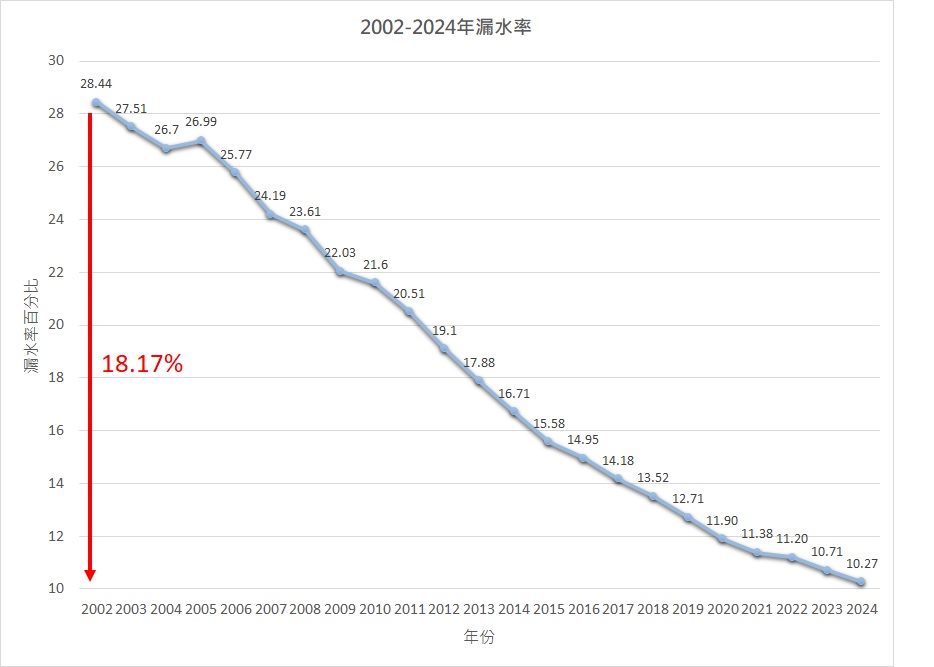

1.北水處於2003年決心加速改善供水管網系統,於92-94年先後推動漏水改善中程計畫, 於95-114年推動為期20年供水管網改善長程計畫,總計投入約230億元推動漏水防治,目標於114年底將漏水率降至10%以下。 該計畫不僅汰換老舊配水管線,更全面免費將用戶外線(給水管)更新為最先進的不鏽鋼管材,讓臺北管網能夠跟先進國家一樣,更有效率地運用有限的水資源。經北水處持續以小區計量方式全力進行管線汰換工作, 截至113年底, 漏水率已降至10.27%, 預期114年底漏水率可達計畫目標10%以下。

2.北水處為持續推動管網改善及管理業務, 以提供更優質 、更穩定之供水服務,將於114-123年期間推動為期10年之供水管網改善及管理精進計畫, 預計投入經費約150億元, 目標123年將漏水率降至7%以下。

漏水改善計畫與目標漏水率

國際自來水協會曾表示,每年抽換老舊管線比率到達1.5% ,才能使管網系統漏水不致惡化。北水處連續22年管線汰換比率皆高於1.5%,超越國際標準甚多 ,因此,漏水率才能夠按計畫逐年下降。汰換老舊管線除了可防止漏水的發生,更使自來水輸送過程不受污染,確保了水質安全。

總抽換長度 | 漏水率下降 |

|---|---|

3163.52公里 | 18.17% |

漏水防治明顯提昇抗旱能力

其實2009一到七月翡翠水庫的雨量和2002年同期是一樣的,但臺北市非但沒有缺水,還有多餘的水支援新北市,讓整個大臺北地區都沒有缺水問題,其中的關鍵,就在於漏水率從28.44%降到當時的22.02%。這6%的差距,相當一年將近有9千萬噸的水,原本會漏到地下,現在都能送到民眾家中,也就是說,我們可以調度的水變多了,而截至113年底, 漏水率已降至10.27%, 表示臺北已更有能力對抗乾旱。

來自國際的肯定

北水處所推動漏水防治作法受到國際自來水協會(IWA)的青睞,於99年榮獲2010年全球工程革新獎項,是我國自來水事業史上在漏水防治領域第一次獲得之殊榮,更是臺北的驕傲。而為期20年供水管網改善長程計畫預定推動至2025年,目前已執行近尾聲,漏水率已大幅降至10.27%, 漏水防治成效斐然,也印證獲獎確實實至名歸。